- 日曜日発行/20~24ページ

- 月ぎめ967円(税込み)

←2020年3月16日以前からクレジット決済で現在も購読中の方のログインはこちら

2018年4月22日付

かつての優生保護法という法律のもと、障がいのある人らが子どもを産めなくする手術を強制された。手術を強いられた女性が国に賠償を求める裁判を起こしたのを機に、被害の救済を求める動きが広がっている。国も実態調査を始めようとしている。

優生保護法は、遺伝すると思われていた病気、精神障がいや知的障がいのある人に対し、子どもを産めないようにする手術について定めていた。本人の同意は必要なく、無理やり手術してもいいと国は言っていた。

法律ができたのは1948年。戦後の出産ブームなどで人口が急に増え、食糧が不足し、人口を抑えることが大きな課題だった。同時に、病気や障がいのある人が生まれるのを防ごうとした。命の質に優劣をつけ、障がいのある人を排除する「優生思想」が元にある。

96年、障がい者差別にあたるとして、法律の名前を「母体保護法」に改めるとともに、障がいを理由に子どもを産めないようにする手術などの規定は削られた。法律があった約半世紀の間、統計に残るだけで1万6千人以上の男女が手術を強制された。

今年1月、障がいを理由に15歳のときにこの手術を強いられた宮城県の60代の女性が、賠償を求める裁判を起こした。子どもを産む権利を奪う優生保護法は、基本的人権を保障する憲法に違反するとして、国を訴えた全国で初めての裁判だ。

それまでも障がい者団体や被害者、国際機関は、国に被害の補償や実態調査を求めてきた。でも国は、当時は法律に沿って手術をしていたとして応じてこなかった。同様の手術をしていたスウェーデンやドイツは謝罪や補償をしている。そのため「最後の手段として」、女性は裁判を起こした。

裁判を機に、実態解明や救済に向けた動きが広がっている。北海道や東京でも被害者が裁判を起こそうと考えている。

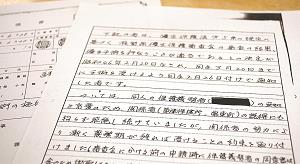

手術するかどうかは都道府県ごとに審査会を開いて決めていた。その際に使っていた資料が残っていることが相次いでわかった。9歳の少女に手術を強いたり、審査会を開かず書類だけで決めたりしていた実態が明らかになった。国が都道府県に手術の件数を増やすよう催促する文書も見つかっている。

国会では解決を探る動きが加速している。3月、この問題を考えるため、様々な政党の議員が参加したグループができた。国会議員から求められ、厚生労働省は実態調査を始めようとしている。

ただ、都道府県への朝日新聞の調査では、誰が手術を受けたかがわかる資料は被害者の人数の2割ほどしかなかった。記録のない多数の被害者に対し、補償をする場合にどうするかなど、課題は多い。

旧優生保護法が違憲かどうかを問う訴訟の第1回口頭弁論の後、原告の義姉が思いを語った=3月28日、宮城県仙台市

(C)朝日新聞社

強制不妊手術について滋賀県が開示した資料。「保護義務者の無知と盲愛のため拒絶」などと、手術を拒む親を県などが説得した経緯が記されていた

(C)朝日新聞社

解説者

田中陽子

朝日新聞大阪本社生活文化部記者

記事の一部は朝日新聞社の提供です。