- 日曜日発行/20~24ページ

- 月ぎめ967円(税込み)

←2020年3月16日以前からクレジット決済で現在も購読中の方のログインはこちら

2020年1月26日付

外国出身者や子孫に向けたヘイトスピーチ(憎悪表現)をさせないために、神奈川県の川崎市が条例をつくった。違反を繰り返すと、最高で50万円の罰金が科される。ヘイトスピーチを「犯罪」だとした全国で初めての条例だが、これで被害はなくなるだろうか。

ヘイトスピーチとは、人種や民族など自分では変えることが難しいことを理由に、「日本から出て行け」などと集団で差別的な言葉を浴びせるようなこと。特に韓国などから移住した人やその子孫に対する攻撃が激しくなり、2016年に国が「ヘイトスピーチ対策(解消)法」をつくった。

法律は「差別をなくそう」という基本的な考え方を示すだけで、罰則は定められていない。大阪市や東京都などがつくった条例にも、刑事罰はない。

川崎市には韓国などにルーツを持つ在日コリアンが多く住んでいて、激しいヘイトスピーチがあった。そこで市は、ヘイトスピーチを犯罪としてはっきり禁止し、刑事罰を設けるべきだと考えた。

ほかの法律では取り締まれないのか。京都地方裁判所が昨年11月、京都市の朝鮮学校に対してヘイトスピーチを行った男に、名誉毀損にあたると罰金50万円の有罪判決を出した。ただ、名誉毀損や侮辱罪は誰が被害者なのかを示す必要があり、ヘイトスピーチに用いることは難しいとされている。

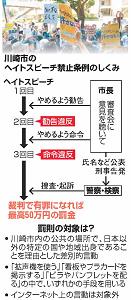

川崎市の条例では、ヘイトスピーチが行われたら、市長はヘイトスピーチをした人や団体に、まずやめるように「勧告」をする。勧告に従わずに2度目を行うと「命令」を出す。この命令に違反した場合に初めて、市長が検察などに告発して捜査が始まることになる。

手続きが慎重なのは、行政や検察などが、差別を止めるという目的以外に権限を使う「権力の乱用」を防ぐためだ。条例は、勧告、命令、告発の各段階で、有識者でつくる「差別防止対策等審査会」の意見を聴くことを市長に求めるなどの手続きを決めている。罰則の対象となるヘイトスピーチはどんなものか、条件も絞り込んだ。憲法が保障している表現や集会の自由も、守らなければならないからだ。

これで差別はなくなるのか。国が対策法をつくった後、街の中でのヘイトスピーチは減ったと言われている。ただ、インターネット上では、相変わらずひどい差別表現が飛び交っている。

ところが川崎市の条例でも、ネットへの書き込みは、刑事罰の対象にはなっていない。被害者を守ることや書き込まれた内容が広がらないようにするための対応は市に求めているが、書き込んだ人を突き止めるには、通信事業者などの協力を得なければならず、難しい面もある。

国会議員の中には、差別的な書き込みの削除や、発信元の情報開示を事業者に求める手続きを定めた、新しい法律をつくる動きもある。ただ、自由な表現活動を妨げることになるのではないかと心配する人もいて、ルールづくりは簡単ではない。

解説者

大平要

朝日新聞川崎支局記者

ヘイトスピーチのデモ会場で、デモを阻止しようとプラカードなどを掲げて座り込む人たち=2016年6月、川崎市中原区

どちらも(C)朝日新聞社

記事の一部は朝日新聞社の提供です。