- 日曜日発行/20~24ページ

- 月ぎめ967円(税込み)

2018年6月17日付

第2次世界大戦末期、沖縄県で繰り広げられた激しい地上戦「沖縄戦」。悲劇を語り伝える人が、高齢化する生存者から戦争を直接知らない世代へと引き継がれています。ひめゆり平和祈念資料館(糸満市)では今年、戦後生まれの館長が初めて就任し、体験者の孫世代の職員が来館者に語っています。6月23日は「慰霊の日」です。(猪野元健)

5月31日発行の「資料館だより」で表紙を飾る9人の女性。戦争体験を伝えてきた元ひめゆり学徒隊の90歳前後の証言員です。証言員は計30人いましたが、引退や他界で現在は7人。2月に撮影された写真に納まる上原当美子さんも5月、90歳で亡くなりました。

いま、ひめゆり学徒隊のことを中心的に伝えているのは、戦争を知らない世代の説明員や学芸員6人です。説明員の一人、仲田晃子さん(41)は「明るくて元気な方でした」と、一緒に仕事をしてきた上原さんに思いを寄せます。今月4日には、大阪府から訪れた中学生向けの「平和講話」で、上原さんの証言映像を流し、体験を伝えました。

米軍が沖縄への上陸作戦を始めたのは1945年3月です。15~19歳の女学生222人が、ひめゆり学徒隊として病院に配属され、日本軍の看護や食事の用意、遺体の埋葬などにあたりました。戦争は激しさを増し、女学生は日本軍とともに移動しながら壕(自然の洞窟)に隠れました。

学徒隊は6月に突然解散を言い渡されます。米軍の砲弾が飛び交う戦場を逃げ回り、123人が犠牲に。追い詰められて手投げ弾を胸で爆発させた女学生もいました。

この悲劇を語り継ぐため、生存者が1989年に設立したのが、ひめゆり平和祈念資料館です。

仲田さんが心がけるのは、体験した人が言葉にできなかった思いも話していくこと。「戦争中のつらいことは伝えられても、戦後も苦しい思いが続いたことは、なかなか話せなかったようです」

上原さんからは「生きていて良かった」ではなく、「亡くなった人に申し訳ない」と聞きました。戦時中、大けがで動けない友達のために安全な場所を探しに行ったものの、攻撃が激しくなり、そのまま戻れない経験がありました。

「ずっと気に病んでいました。友達の家族から『けが人を置いてなぜ逃げたのか』と責められても仕方のないことをした、と」。戦争から40年が過ぎ、友達の仏前で手を合わせることができました。上原さんにとっては供養ではなく、謝罪だったと仲田さんは伝えています。

1945年4月に米軍が沖縄本島に上陸。日本は米軍を沖縄でくい止め、本土を守ろうとして総力戦となった。日米合わせて約20万人が死亡。9万4千人は一般人だった。日本軍の組織的な抵抗が終わったとされる6月23日を沖縄県は「慰霊の日」と定める。沖縄戦で動員された学徒隊の一つがひめゆり学徒隊で、沖縄師範学校女子部と沖縄県立第一高等女学校の女学生と先生の計240人で構成された。

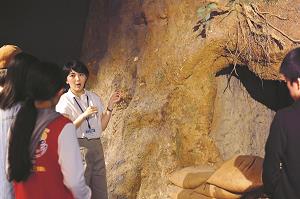

ひめゆり平和祈念資料館を訪れた中学生に、学徒隊が隠れた壕の説明をする仲田晃子さん=4日、沖縄県糸満市

ひめゆり平和祈念資料館(沖縄県糸満市)では、戦争体験者の高齢化が進むことから、非体験者への継承を少しずつ進めてきました。

2005年、継承する人材として仲田晃子さんら説明員の採用をスタート。説明員は生存者の講話を何度も聞き、自らの講話へのアドバイスももらいました。15年に生存者の講話を原則終了するとともに、次世代の説明員や学芸員による平和講話を始めました。17年には職員が海外の平和博物館ではどのように継承されているか学びました。

今年4月、戦争の非体験者として初めて、普天間朝佳さん(58)が館長に就任しました。「体験者の方々の存在が大きく、自分は前に出ることを尻込みしていた。でも、もう無理をお願いするわけにもいかない」と話します。

仲田さんは学生時代、ひめゆり学徒隊を研究していました。来館者に話をしていると、戦争の記憶が薄れていると肌で感じます。沖縄のある大学生は戦争の体験者を「先祖」と表現し、自分たちの世代よりも戦争がさらに遠くなってきていると考えています。

「だからこそ、沖縄で起きたことを一つひとつ丁寧に説明したい。あの戦場を知ったら、戦争をしたいと思う人はいなくなるはずだ、と証言員は言い続けてきたから」

3月で館長を退任した島袋淑子さん(左)と、新たに館長になった普天間朝佳さん=3月

(C)朝日新聞社

ひめゆり平和祈念資料館のそばにあるひめゆりの塔。多くの人が訪れます

記事の一部は朝日新聞社の提供です。